Enquête de Dogad Dogoui, AIP Gagnoa

Gagnoa, 11 nov 2025 (AIP) – Deux peuples peuvent paraître différents, voire distants, mais partager des racines communes insoupçonnées. C’est le cas des Gban d’Oumé et des Bété de Gagnoa, deux groupes voisins dont les lignages matrilinéaires témoignent d’anciennes alliances familiales et culturelles.

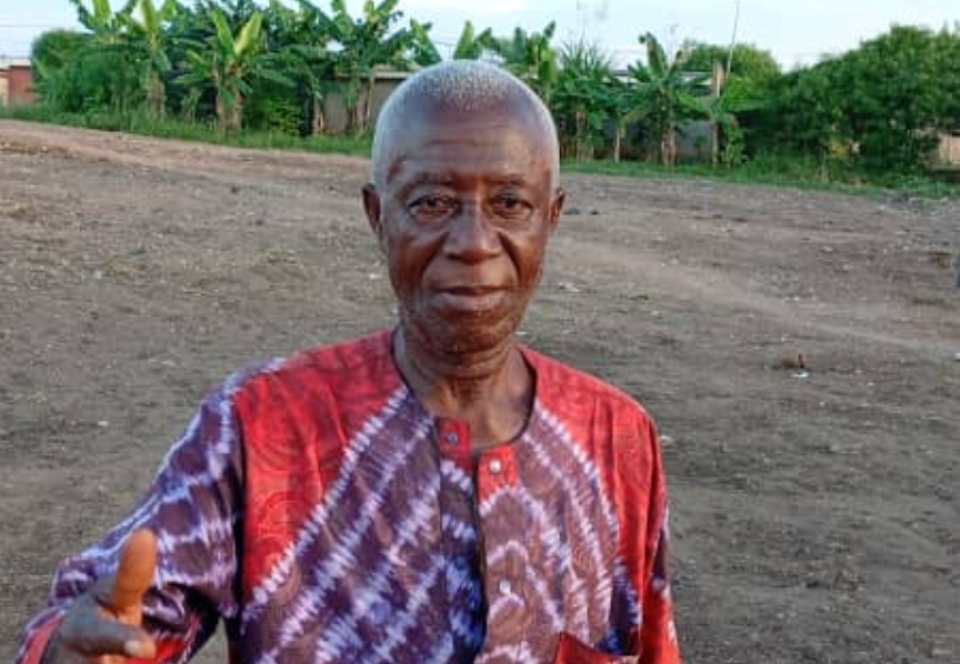

Selon l’universitaire Dagbo Gadji Joseph, psychologue et chef du canton Guébié de Gagnoa, ces parentés anciennes révèlent que « les peuples Gban et Bété peuvent se considérer comme frères et alliés ». Une vision que confirment plusieurs chercheurs et notables locaux, qui voient dans ces liens une source de fraternité et de cohésion intercommunautaire.

Les “Kpè” chez les Gban : douze lignages fondateurs

Chez les Gban, également appelés Gagou, la société repose sur un système bilinéaire patrilocal, combinant lignages paternels et maternels. Le volet matrilinéaire, désigné sous le terme « Kpè », définit une appartenance fraternelle entre enfants issus de mères appartenant au même lignage.

Le chercheur Solou Dagbia, cadre Gban qui étudie la question depuis plusieurs années, explique que « deux enfants sont indéniablement considérés comme frère et sœur dès lors que leurs mères proviennent du même lignage ».

À l’origine, douze lignages matrilinéaires ont été identifiés, regroupés deux à deux par affinité pour former six fratries. L’une d’elles s’étant scindée, on compte aujourd’hui treize lignées. La plupart portent un nom se terminant par le suffixe fan, à l’exception d’une seule.

Les fratries sont les suivantes :

- Léfan et Lofan

- Dôfan et Zofan

- Kouéfan et Guèfan

- Gninfan et Danfan

- Lafan et Gbakifan (regroupées sous le nom Kifan)

- Gounfan, Bêfan et Kouhan

Le mariage est strictement interdit entre membres du même Kpè.

Pour le président de l’association fraternelle FALELO (Léfan/Lofan), Gnago Séki Arnaud, ces structures ont traversé le temps. « La pratique du lignage matrilinéaire reste vivante, même dans certains villages Bété », a-t-il expliqué.

Les “Lèlé” chez les Bété : un modèle apparenté

Chez les Bété des cantons Zédi et Gbadi, les lignages matrilinéaires existent aussi, sous le nom « Lèlé ». Selon le président de l’association des Datoa de Yopohué, Wanyou Akakro, ils sont au nombre de six, à savoir les Bétoa, les Tèkpètoa, Litoa, Datoa, Gatoa et les Goutoa.

Le suffixe « toa » ou « towa » signifie « les pères de… », une dénomination qui rappelle la fonction ancestrale de ces lignées.

Pour le doyen Grobli Étienne, notable de Kédio-Babré, la pratique du « Lèlé » est une spécificité des zones Bété frontalières du pays Gban. « Quand vous allez dans le canton Nékédi, on vous répond : allez voir chez les gens du Zédi, chez nous cela n’existe pas », confie-t-il.

Cette proximité géographique expliquerait la transmission et la pénétration culturelle Gban dans les traditions Bété voisines.

Des équivalences entre Kpè et Lèlé : la parenté retrouvée

Les correspondances entre lignages Gban et Bété sont frappantes. L’octogénaire Danon Eugénie, originaire du village Bété de Gbôko et mariée depuis cinquante ans à un Gban de Zaddi, témoigne :

« Il s’agit d’enfants d’une même famille, même s’ils portent des noms différents de part et d’autre de la frontière. »

Ainsi, les Léfan/Lofan Gban correspondent aux Bétoa Bété, les Dôfan/Zofan aux Tèkpètoa, les Kouéfan/Guèfan aux Litoa, les Gninfan/Danfan aux Datoa, les Kifan aux Gatoa, et les Bêfan/Goufan aux Goutoa.

Toutes n’ont pas d’équivalent exact, mais les alliances de mariage et de fraternité ont entretenu un maillage de parenté entre les deux peuples.

Lors de funérailles ou de mariages, les familles Gban et Bété liées par ces lignages se déplacent mutuellement. « Nous savons qui sont nos sœurs chez les Gbans, et eux savent qui sont leurs frères chez nous », explique Mme Danon, dont le Lèlé Bété (Bétoa) correspond au Kpè Gban Léfan.

Une fraternité culturelle vivante

Ces échanges ne se limitent pas aux alliances familiales. La culture Bété elle-même porte l’empreinte du voisin Gban, notamment dans la danse traditionnelle “Zagrobli”, très populaire à Gagnoa.

Selon le doyen Grobli Étienne, cette danse serait en réalité une adaptation d’une chorégraphie Gban, la “Samanssa”, adoptée puis transformée par le célèbre artiste Tahoua Zouzoua en Zigbybiti.

« Ce sont les Gbans qui nous ont appris à danser », reconnaît-il, sourire aux lèvres.

Des traditions à préserver face aux mariages modernes

Pour Volou Bonfils, fils d’un Gban du canton Nda et d’une mère Bété du canton Zédi, ces lignages mixtes sont une richesse à protéger. « Ils nous rappellent notre histoire commune et nos solidarités anciennes », dit-il.

Cependant, l’essor des mariages interethniques et la mobilité sociale posent la question de la transmission des lignages. Dans certains cas, l’enfant hérite désormais du lignage de son père, rompant avec la tradition matrilinéaire.

Cette évolution, selon plusieurs observateurs, pourrait à terme affaiblir la continuité du Kpè et du Lèlé, piliers de l’identité partagée entre Gbans et Bétés.

(AIP)

Dd/kp